本周末在北医逸夫楼209会议室,我们这些入学四十年的校友欢聚在一堂,共叙四十年前我们在北医一起度过的快乐时光。四十年弹指一挥间,我们已都不再年轻。四十年的时间里许多人也都未曾谋过一面,各自在自己的事业上忙碌。有的人在临床上卓有建树,有的人改行下海取得了不俗的业绩,有的人弃医从政在管理岗位上做的风生水起。很难想象当年的我们,会在四十年后谈到大学生活,还会那样富有激情,那样异常激动,那样从目光中流露出青涩。

我们是恢复高考后第三批考进北医的,较上两批考生,我们算是比较完整的应届毕业生,年龄差距不大,清一色的的初出茅庐的年轻人。当初北医有十个系对外招生,我所报考的医疗系招了5个班,每班人数40左右,总共我们这个系也就200多人,与现在医学院校的招生人数不可同日而语。因为人不多,所以大家同住在一个宿舍楼,上大课也都在一个大教室,虽然不是一个班,但大家彼此不陌生,有说有笑,相处的跟一个班人似的。

刚入学的那天,我还动了一个小心眼,因为不想睡上铺,就让早我一年入学的表妹把我的行李提前一天送到了宿舍,谁曾想我们这届宿舍的床位早已标记好了每个人的位置,我也恰恰被安排在了上铺,小聪明没能得逞,就此也就有了高高在上的感觉了。学医真不是我的初衷,那时期的学生都比较单纯,想法也都很现实,没有高考的时候,想当一名售货员;恢复了高考,受徐迟写的《哥德巴赫猜想》报告文学的影响,想做一名数学家,现在看来有些想入非非,高看了自己。结果高考数学最不给力,在学医的舅舅劝说下进入了北医。一晃四十年过去了,医生成为了我一生的职业。虽然说是误打误撞进入了北医,但今天回想起来从不后悔。医学不仅仅成就了我生活中的衣食住行,更多地让我学会了对人生的思考,对生命意义的理解,对作为一个人如何做到善良、宽容、仁爱、豁达以及活出一个真实的自己有了更多的考量和感悟。

79年入学的时候还没有改革开放,经济状况每个学生都差不多,不存在贫富差距。虽然是应届生,年龄不大,但并不娇气,上学前吃过苦受过累的大有人在,所以干些体力活,为班级做些服务也没有人抱怨。记得上学后当了班里的副组长,职责就是给小组的同学收收钱,买买饭票,但也是做得兢兢业业,认认真真,不敢怠慢。在穿戴上大家也不讲究,当然也没有讲究的本钱。我记得上体育课的时候,大家穿的五花八门,很少有整齐划一像样的运动衣。我穿的是一件补了又补的运动裤,放现在早被扔进垃圾堆了,但那时没有一个人取笑,聊名牌是那个年代一个稀缺的话题。但大家过得充实,想的简单,玩的快乐,既没有斤斤计较,更没有你我之间在穿衣上的互相攀比。

除了学习,吃喝是每个学生最关注的。离开了家,最让人感觉有家的温暖就是有一个好的、可口的伙食。北医跃进厅是每个同学向往的圣地,因为那是让每个学生重温家的感觉必不可少的去处。那时的跃进厅就是一座空空旷旷的大礼堂,没有任何装饰,冬天四面透风,零零散散的几把桌椅,找到一个坐下来吃饭的座位都很难。大家要不站着,要不就干脆把饭菜打回宿舍去吃。好在那时的我们对这些都不看重,只要饭菜可口,物美价廉,其他都可以免谈。北医的大厨满足了同学们的要求,不但菜价不贵,而且做的菜的质量比下馆子还要正宗。从那时过来的同学都被有一道叫干烧肉的菜所折服,不管是男同学,还是女同学,不管是北方来的同学,还是南方来的同学,没有人不夸干烧肉这道80年代北医的名菜。松软脆脆的土豆,外焦里嫩的肉片,回想起来就让人泛起口水。即使四十年过去了,来自海内外的同学,也算尝遍了世上的美味佳肴,可嘴里还是念念不忘北医跃进厅的干烧肉。

北医的体育场不是很大,设备也比较简陋,那时还没有塑胶跑道,篮球场也都是清一色的水泥地,但这并不影响课后,晚饭前大家跑这里放松一下的玩心。投篮的动作不规范,运球的姿势不正确,可谁也不把它放在眼里,记在心上,尽情的玩,开心的笑,最后穿着一身汗淋淋的衣服到食堂去买饭。有一次为了踢球的场地,还和大一年级的同学发生了口角,有个同学抄起了一把扫帚就准备加入到战斗的行列。那时北医的校园就是年轻人的舞台,有欢笑,有冲动,也有幻想。它见证了我们的成长,也给了我们成熟的空间。它教会了我们思考,也激发了我们的青春热情。记得在一次临近期末考试的时候,正赶上女排世界杯与日本争夺冠军。一腔热血的我们,也顾不上考试成绩的好坏,放弃了晚自习,几十人围坐在一个电视机前观看实况转播。当女排夺冠的时候,大家兴奋地跑到宿舍拿起了脸盆,敲敲打打地在校园庆贺了一番,有胆大的同学还把扫帚点燃,当成了火炬。四十年过去了,想起在北医的一切一切,历历幕幕仿佛就发生在昨天。

那时的北医图书馆不大,藏书也算不上多。更多的时候大家不是到那里查文献、做科研,而是阅读阅读报纸,看看杂志,晚上就把它当成了自习的教室。由于座位少,要想得到一个位置,还得花一番心思。那时大家都喜欢用坐垫占位,先牺牲一个同学早去,把几个垫子放在座椅上,就算这个位置归你了。当然这也很不公平,许多同学占了位晚来或不来,浪费了资源,所以有时一个座位还会引发一场小的争吵,这也算当时的一个景观了吧。医疗系的同学在北医的校园生活只有两年半,之后将要进到各自的实习医院进行临床见习和体验实习医生的感觉。就是在这短短两年半的校园生活却改变了我们一生,之前对医学一片空白,通过学习,我们了解了人体的解剖结构,这时我才知道人的骨头有206块,对人的生理功能不再是一无所知,疾病的病理生理,人的免疫功能也能说出一二三四。误打误撞的从医道路,渐渐在我眼前有了一条清晰的路线。模糊的医生形象,也似乎看到了一些眉目。

北医不仅仅教授了我们专业知识,更是在我们人生成长的十字路口指明了一条做人、处事、追求和发展的人生路径。我们每一个班都有一名专职辅导员老师,他们思想觉悟高,平易近人,有很好的带教经验。既可以在生活上像家长一样给予我们这些年轻人关心和帮助,又可在思想迷茫,想不开的的时候,及时给予我们排忧和劝解。两年半下来,我们跟辅导员老师成了无话不说的老相识。虽然我们来自祖国四面八方,从城市到农村,从南方到北方,口音不同,生活习惯千差万别,但在北医这个大集体里好像有一根绳索把大家的心紧紧地联系在一起。没有歧视,没有隔阂,没有口是心非,有的是互相帮扶,互相鼓励,互相进步。北医文化是质朴的、贴心的、接地气的。考入北医是我们的幸运,在北医学习是我们的福气,在北医成长是我们的机会。

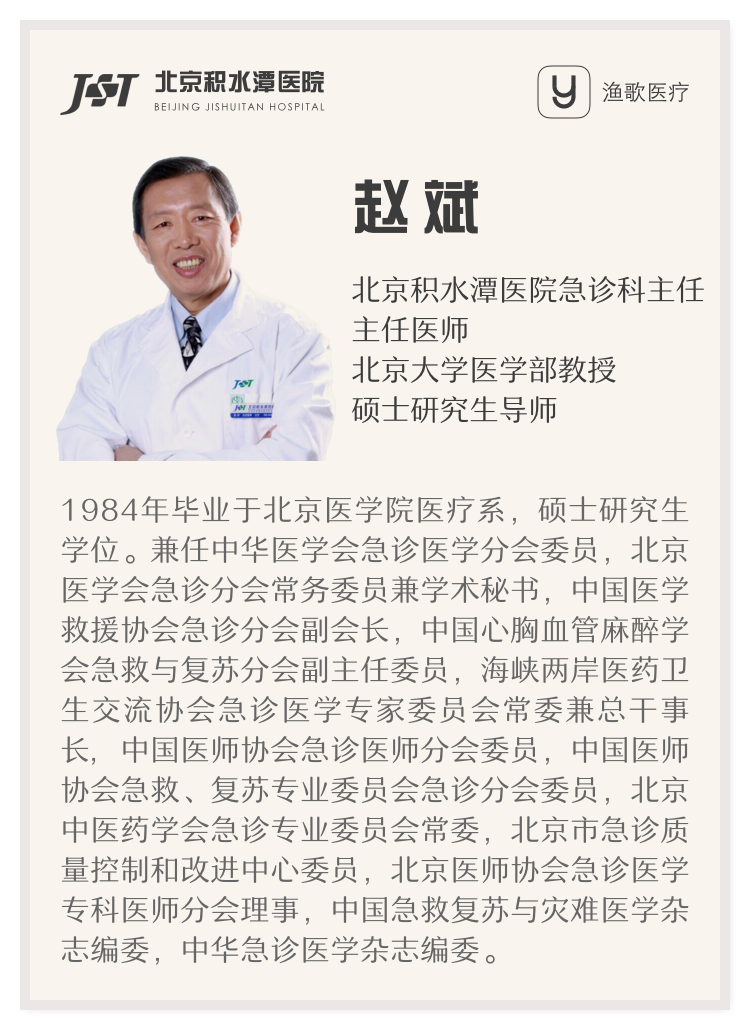

毕业后同学们各奔东西,四十年后再聚首靠的是北医的情结。四十年的拼搏,同学中有了国内准院士、有了国外的院士、有了政府的官员、有了政协委员,但更多的是一线的临床医生,大家脚踏实地,履行着作为医者的崇高使命。不管走到哪里,大家都以北医人为自豪,都以北医79为荣耀。回忆起我们四十年走过的路,每一个进步、每一个成绩都离不开当初母校的培养,都离不开北医79这个大家庭的共同鞭策。我们这四十年理应是人生最宝贵的四十年,也是人生走过一大半的四十年,我们不再奢望人生还有另一个四十年,但有今天这四十年对我们的人生已足矣。

学医四十年使我明白了一个道理,过多的探究生命的长短不应成为医生的使命;体验痛苦的磨难,在困难中求生存,赋予生命活着的意义是每一位医生应该反思的。客观的讲,我并不具备做医生的天分,脑子不快,手不巧,但北医给了我做医生的机会,虽然这四十年没有做出值得炫耀的成绩,但北医的培养让我一步一个脚印在践行着一位普通医生的责任。四十年后的相聚又让我浮想联翩,四十年后同学们的欢声笑语又让我忘记了年龄的大小,四十年后上台表演的三句半又让我看到一个不一样的自己,四十年后同学们的一张大合影又让我重拾对生命的思考。

团聚是短暂的,记忆是永存的。虽然我们不能长相守,但我们可以在记忆中守望在北医的美好时光,我们永远都可以称为我是北医人。