自从有了人类,疾病就形影相随。但对于疾病的定义和理解,不同的时代、不同的文化也有很大差别。以前人类的疾病观都带着时代和文化的烙印,有迷信、有宗教、也有经验。较早时期人们把对疾病的产生看成是一种超人的存在、一个恶魔、一个邪神,附体于病人,借他的肉体行事说话,那时代的人们对于疾病的认识处在愚昧状态。

之后赋予宗教色彩的疾病观出现,左右着人们对疾病的认识,在希腊供奉健康之神阿斯克勒庇俄斯,基督教徒到法国的卢尔德,德国的凯夫拉尔去朝圣……直到晚近的时代还有种种古代信仰一直残留在人们的心里。但更多情况下,对疾病宽泛的共识是,疾病从本质上说,是人的身心或自我——意识、身体、心理与世界的关系正在经历一种他/她并不想经历的状况。所以疾病涵盖的范围,有看得见,摸得着的躯体病;也有看得见,摸不着的心理病;还有只能描述,既看不见,也摸不着的一般生理不适。

Luis Melendez © Unsplash

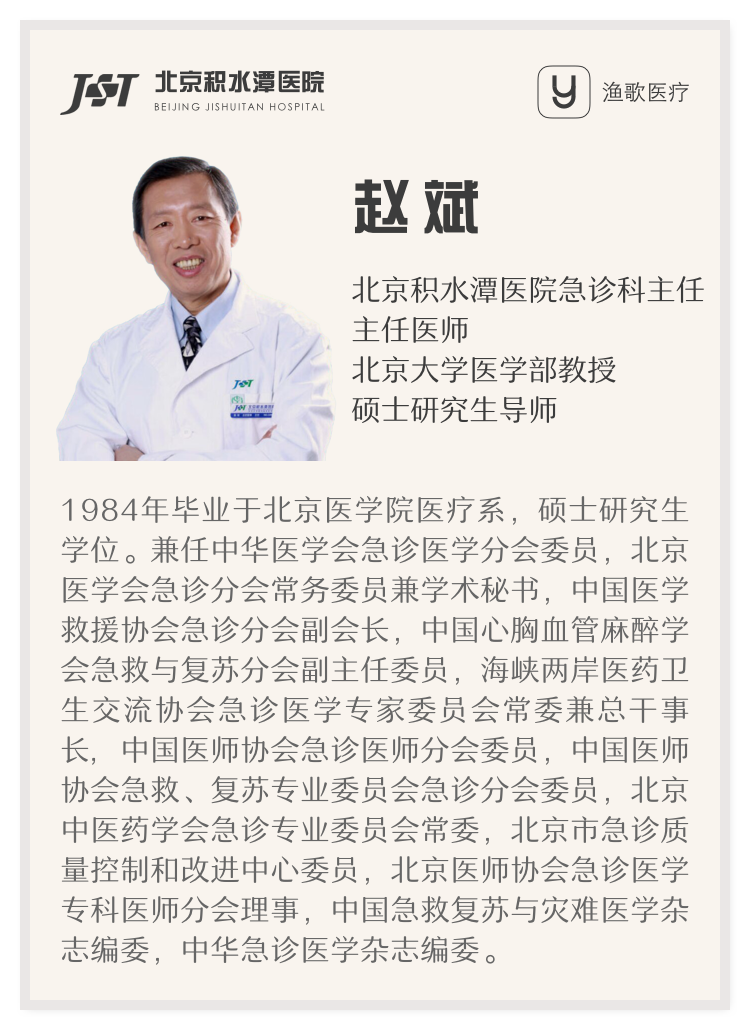

不管对疾病的认识如何,造就了因病出现的医生这支队伍。早年间考入医学院,学的都是与病相关的知识,如病理学、解剖学、免疫学等。那时想当医生就是看病、治病。好医生的标准就是什么病都能看,什么病都能治的好。当然这个病在我眼里是看得见,摸得着的躯体病。所以医学院一毕业,就跃跃欲试想在临床专业大干一场。当我被通知分到了放射科工作,立刻就如同泄了气的皮球,心情降到了冰点。在放射科碌碌无为干了两年,还是回到了临床。初到临床有些病不摸门,有些病看的磕磕绊绊,但丝毫不影响我的信心,因为终于实现了我当医生的初衷。

转眼已在临床工作了几十年,先是呼吸科,后在急诊科,虽说看的病种不完全一样,但从治病的角度没什么区别。确实随着看病水平的提高,临床经验的积累治好了不少病;也不得不承认没治好的病也不少。特别是有些诊断明确的病,苦于没有好的治疗手段,眼巴巴看着病人受罪,医生干着急。在呼吸科遇到这样的疾病是:肺间质纤维化、老慢支、肺癌等;在急诊科碰到这样的疾病是:老年多器官衰竭、终末期疾病,癌症晚期等。如果拿之前治好病,就是好医生的标准来看,没有医生能符合好医生的标准。张孝骞在诊病治病上出类拔萃,但他也出过差错。张孝骞自己写到:“记得50年代后期,有一名中年外国人到协和医院求诊。他入院时症状非常紧急,气喘,心痛,呼吸困难,很有些像心脏病。我给他诊断过,虽然心脏病的依据不足,可一时也下不了结论。后来,病情稍有缓和,本人要求出院,我们也就麻痹大意了。不久,他突然休克,抢救不及,死去了。一做尸检,发现是肺动脉栓塞所致。这时,我们才明白,发生栓塞的原因是由于他患有静脉炎。但当初问病史时没有问出来,也没有去翻他的老病历,这应当说是医疗工作中的失误。”其实任何医生在与疾病的对决中,都没有百分之百的胜算,在看病治病这件事上没有不摔跤的医生。

固然看病治病是医生的真本领,不会看病的医生不能称其为医生,但看病不是医生的唯一。医学是人学,疾病只是病理生理改变。而人是生命的主体,有快乐,有痛苦。疾病的一切意义最终都是由得病的这个人表现出来。所以医生理应在看病之外,更要在意病人的感受。病人是谁?当然还是那个得病的人,只是他的痛苦不仅仅是病,还有与社会隔离后的孤独和被遗弃感,有疾病给他带来的无形压力和恐惧,有渴望求得所有人都关注的被爱心理。病人是整体,有生命力,有头脑。疾病是部分,不会表述,没有知觉。

西格里格斯在《西医文化史——人与医学》写到:“对医生来讲,单单建立在自然科学基础之上的观察,是不够的。医生要仔细考虑人在自然界里孤立的地位,也要认识到人是具有高度智慧的生命。他必须和人的整体打交道,必须对待生命体验的总和”。有一次,查房见到一位车祸伤的女孩,她的肋骨断裂了9根,还有多处的胸、腰椎骨折,男朋友也在事故中去世。在重症监护室里,胸外科医生已经接手了这个病人,我查房时完全可以不关注她。但到了她的床前,因为胸外科医生不在场,我还是把她的病情、不适,详细地问了一遍,了解了她的需求,并及时帮她出主意,解答她的疑惑。看着病人从悲伤中流露出的感激表情,我自己也感到很欣慰。

在临床干的越久,越体会到做医生的难。常常会表现在,一是疾病的规律难于把握,一个人一个样,一个时间点一个样,没有套用的公式;二是与形形色色的人打交道不容易,脾气秉性摸不透,更何况病人因为疾病的原因,性情大变,比平时更让人难以捉摸;三是工作强度大,付出与所得不成比例,时时会让医生的精神游离在崩溃的边缘。如果医生不能从以疾病为中心的思维中解脱出来,很容易落入到职业倦怠的陷阱里。反之,医生走出单一疾病的视角,从另一个角度看待这份职业,会发现正是每个病人,给了医生这个世界独一无二的故事,而不仅是疾病。通过故事,医生能够发现病人生活中的细节,这些细节似乎与病人的医疗问题和治疗关系不大,但却是病人自我价值的核心。不一样的故事,让医生有了不一样的感觉,不一样的感觉才会使医生有激情,才会有活力,才有爱的欲望,才会有永不放弃的决心。

人的最终结局是死亡,没有人能逃脱,而疾病是死亡的罪魁祸首。所以不管医学发展到了一个什么样的高度,医生不管看病的本领有多强,这个自然规律是永远也打不破的。生命的意义不在于时间的长短,而在于质量的高低。这种质量除了自由自在的生活,就是心情的愉悦。也许对于大多数人来讲,医院是生命的最后一站,医生是最终的生命守护者。此时医生的价值远远超过日常的工作——治病。每次站在这些病人面前,我都能感受到比治疗一例成功病人担负着更大的责任。人在走向衰老,在面对生命终点的时候,需要的是关爱、需要感受到来自世间的温暖。在希波克拉底眼里,医者应该具有超越世俗的爱人之心,医者应以病人的生命为重,做医学的仆人。

我想面对生命,医者的职责不仅仅是治病,更是爱。罗曼·罗兰说过:爱是生命的火焰,没有它,一切都变成黑夜。